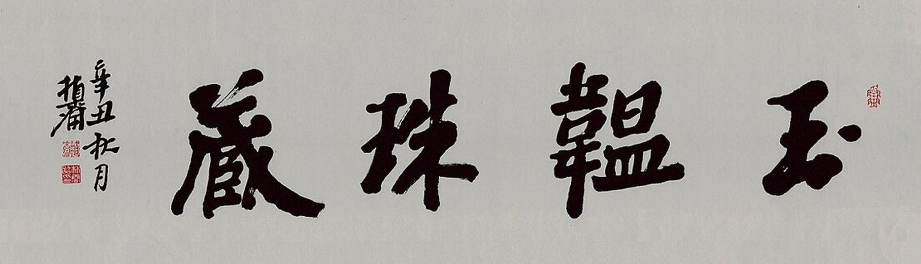

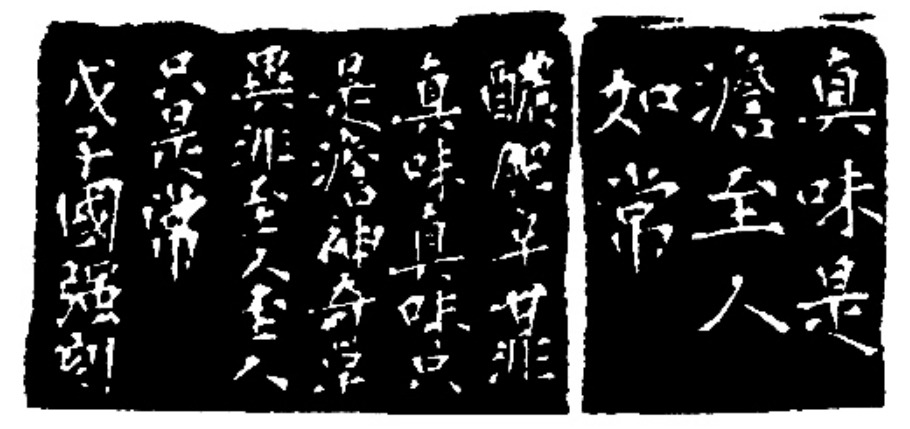

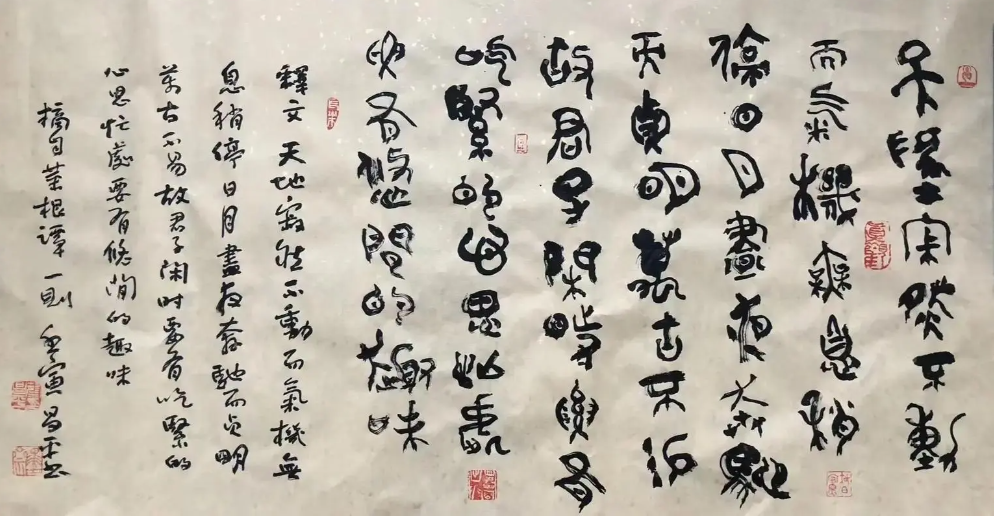

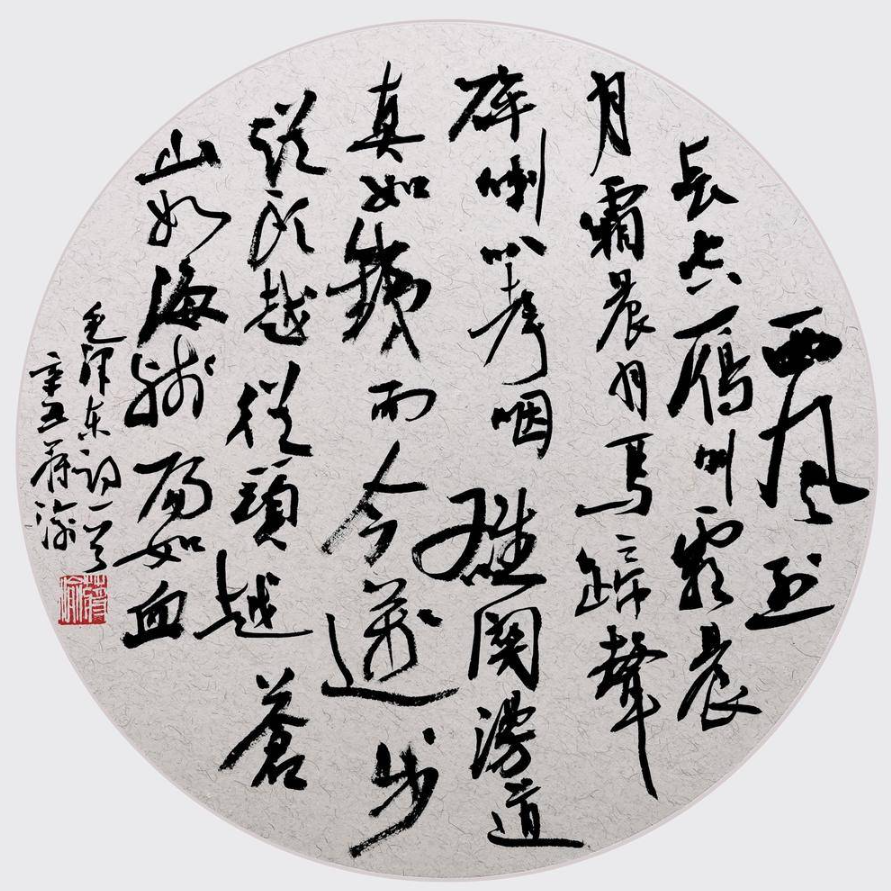

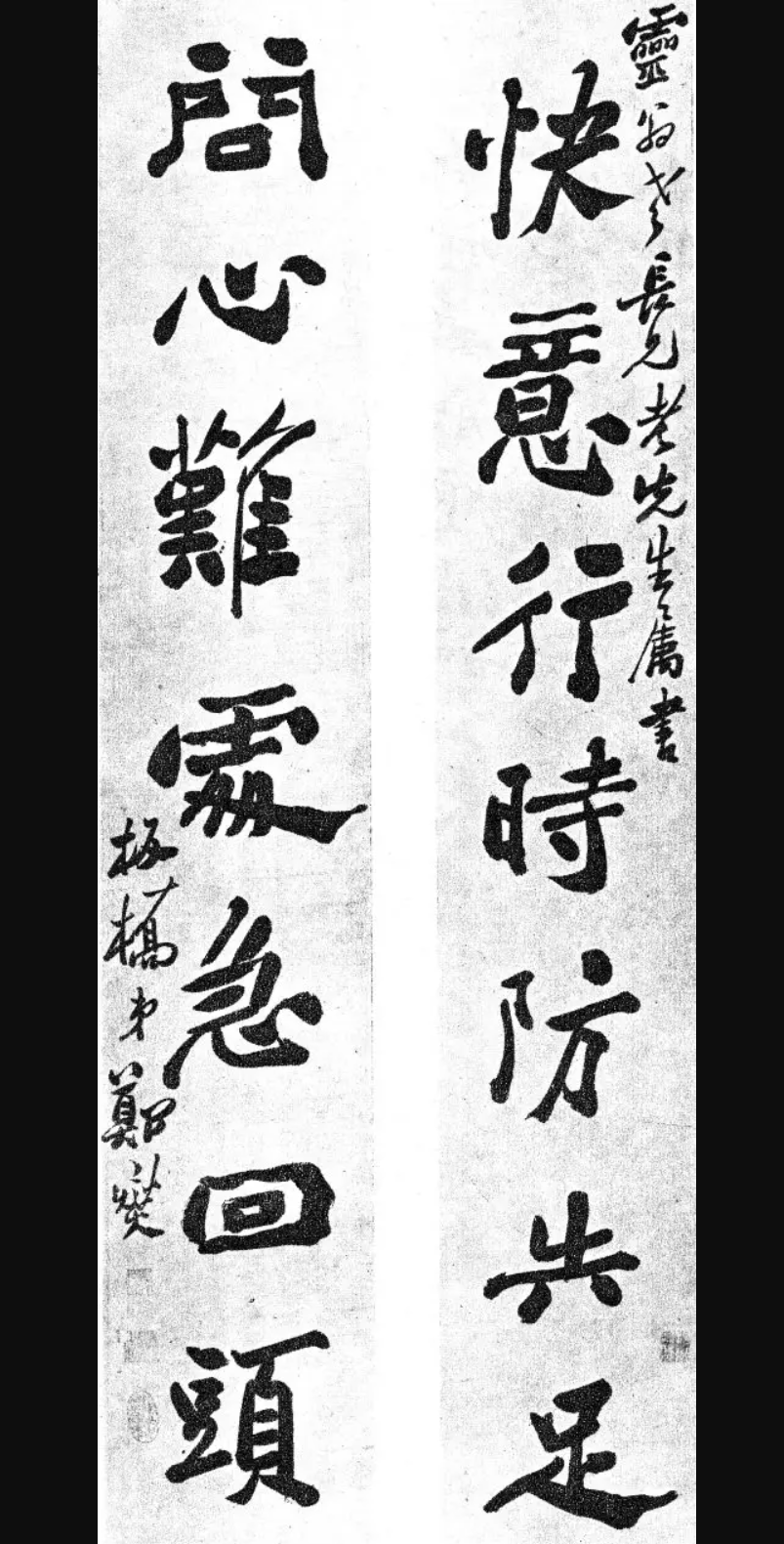

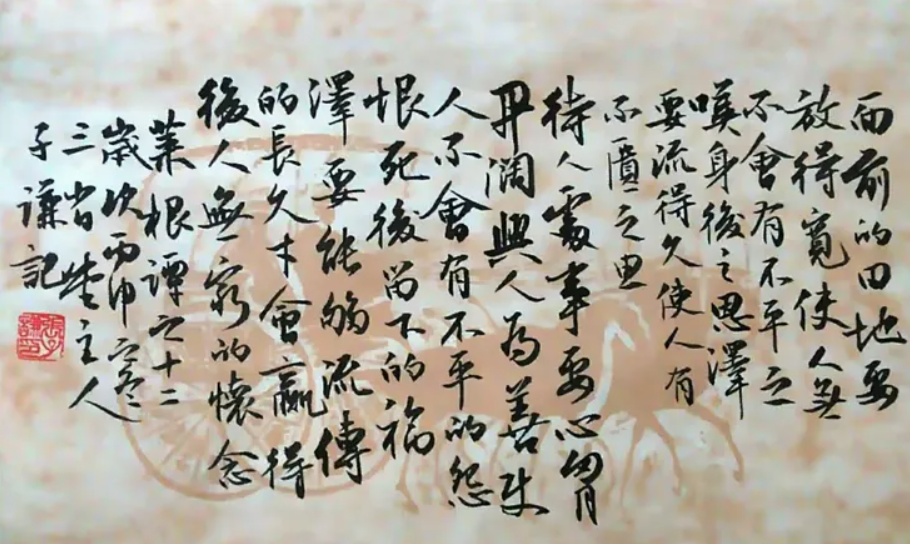

君子之心事天靑日白 군자지심사천청일백不可使人不知 불가사인부지 君子之才華玉韞珠藏 군자지재화옥온주장不可使人易知 불가사인이지 군자가 마음에 바라는 것은 맑은 하늘 대낮 같아 사람들로 하여 알지 못하게 할 수 없고, 군자의 재능은 갈무리하고 숨겨진 옥이요 진주라사람들로 하여 쉽게 알 수가 없다. 心事(심사) : 걱정거리, 마음으로 바라는 일, 염원송나라 명장 岳飛(악비,1103-1142)가小重山소중산>이란 가사 속에 심사를 시름으로 써欲將心事付瑤琴 욕장심사부요금知音少弦斷有誰聽 지음소현단유수청마음의 염원을 거문고에 부쳐 보려하나음을 아는 이 적고 줄이 끊긴들 뉘 듣겠는가!라고 적었다. 天靑日白(천청일백) : 靑天白日 맑은 하늘의 대낮才華(재화) : 빛나는 재주 《北齊書북제서,崔瞻최첨傳》에崔瞻文詞之美 實有可稱 최첨문..