경북 의성은

삼한 중 진한(辰韓)계 부족국가 조문국 또는 소문국(召文國¹)의 근거지였던 금성면을 아우른다.

조문국은 신라에 복속되기 전 몇 세기에 걸쳐 나름의 족적을 남긴 나라다.

금성면과 봉양면의 고분군은 조문국과 관련이 있다.

아울러 고운사, 만장사, 운림사 등 유서깊은 절이 있고,

국보 1점과 보물 2점의 석탑이 있다.

2025년 3월 6일

그중 먼저 찾은 곳은 단촌면 관덕리의 삼층석탑이다.

관덕(觀德)은 활쏘기를 달리 부르는 말이기도 하다.

그래서 관덕이라는 이름이 들어간 곳은 대개 군사훈련, 무예와 관련이 있다.

의성군청의 안내에 따르면

앞산 경치가 좋아서 붙여진 이름으로 관덕정이 있었다고 한다.

아마도 사라진 관덕정은 활쏘기를 위해 만들어진 것일 수도 있다.

북의성IC근처 낙동강의 지류 미천(眉川)의 작은 목천교를 건너 관덕1리로 들어가면

느티나무가 왼편에서 반기고

200m 지나 왼편 골짜기를 400m 오르면 추원재(追遠齋)가 있다.

조상의 덕을 추모하고 제사에 정성을 드리겠다는 뜻이다.

제사 축문에 追遠感時(추원감시)라는 내용이 있다.

추원재는 만취당(晩翠堂) 김사원(金士元,1539-1601)을 추모하여 제를 지내는 건물이다.

1809년 문중 후손들이 지었다고 한다.

최근의 후손들이 재실 앞에 지은 건물이 다소 아쉽게 느껴진다.

건물은 편방형(왼편에 방을 두고 우측은 대청으로 마감)구조를 가졌는데 도산서원이 연상된다.

김사원은 서애 류성룡의 외조부인 송은(松隱) 김광수(金光粹, 1468-1563)의 증손이다.

따라서 김사원은 서애의 외종질이다.

자(字)는 경인(景仁)이며 호는 만취당(晩翠堂)이다.

권율 장군의 호이기도 하며.

영주의 김개국(金蓋國,1548~1603)의 호이며

영덕의 남노명(南老明,1642~1721)의 호는 만취헌

영천의 조학신(曺學臣,1732-1800)의 호도 만취당이다.

벼슬에서 물러난 선비들이 고향으로 돌아가 거처를 마련하고 당호(堂號)를 지었다.

그런 당호 중 만취당(晩翠堂) 또는 만취헌(晩翠軒)이 더러 있다.

만취는 늦도록 푸름을 뜻한다.

이는 늙어서도 자신의 뜻을 굽히지 않겠다는 의지와 철학을 빗댄 것이다.

천자문에

"비파(枇杷)는 만취(晩翠)요 오동(梧桐)은 조조(早凋)라"

비파나무는 늦도록 푸르고 오동나무는 일찍 시든다는 말이다.

또한, 소학(小學) 가언(嘉言) 제오(第五)에

북송의 노국공(魯國公) 범질(范質,911-964)이

조카 범고(范杲,939-994)의 승진 청탁에 한 말이 있다.

만물은 성하면 반드시 쇠하고(萬物則必衰)

이름을 날리면 다시 쇠퇴함이 있나니(有隆還有替)

빨리 이룬 것은 단단하지 못하고(速成不堅牢)

빨리 달리면 굴러 넘어짐도 많은 것이다(亟走多顚躓)

활짝 핀 정원의 꽃은(灼灼園中花)

일찍 피면 또한 먼저 시든다(早發還先萎)

더디고 더딘 시냇가의 소나무는(遲遲澗畔松)

빽빽이 우거져 늦도록 푸르니라(鬱鬱含晩翠)

타고난 운명에 빠르고 더딤이 정해져(賦命有疾徐)

출세란 사람의 힘으로 이루기는 어렵다(靑雲難力致)

자네에게 말을 기별해 보내노니(寄語謝諸郞)

조급히 나아감은 부질없을 뿐이니라(躁進徒爲耳)

김사원이 당호를 쓴 만취당은 국가유산 보물이다.

임란이 발발하자 정제장(整齊將)으로 추대되어

두 동생 김사형(金士亨)과 김사정(金士貞)을 곽재우 장군을 따라 화왕산성(火旺山城)에 보내 창의(倡義)하도록 했다고 하는 데 두 동생이 곽재우와 함께 의병을 일으킨 것은 사실이다.

아울러 정제장은 지방의 민병조직인 향병(鄕兵)에서 보급 관련 업무를 맡는 데,

임란 당시 인동(仁同)에서는 장제원(張悌元, 1556~1621)이 안동에서는 이형남(李亨男, 1556~1627)이 정제장으로 참여하였다.

이 두분의 공통점은 과거(科擧) 식년시 생원에 급제하였으나 더 이상의 과거는 보지 않고 각 고향에 머물며 학문을 연구한 학자라는 점이다. 아울러 향리에서 뼈대있는 가문 출신이다.

김사원 역시 구(舊) 안동 김씨로 의성에서 차지하는 바 큰 가문의 일원이다.

그가 과거에 응시한 기록은 없다.

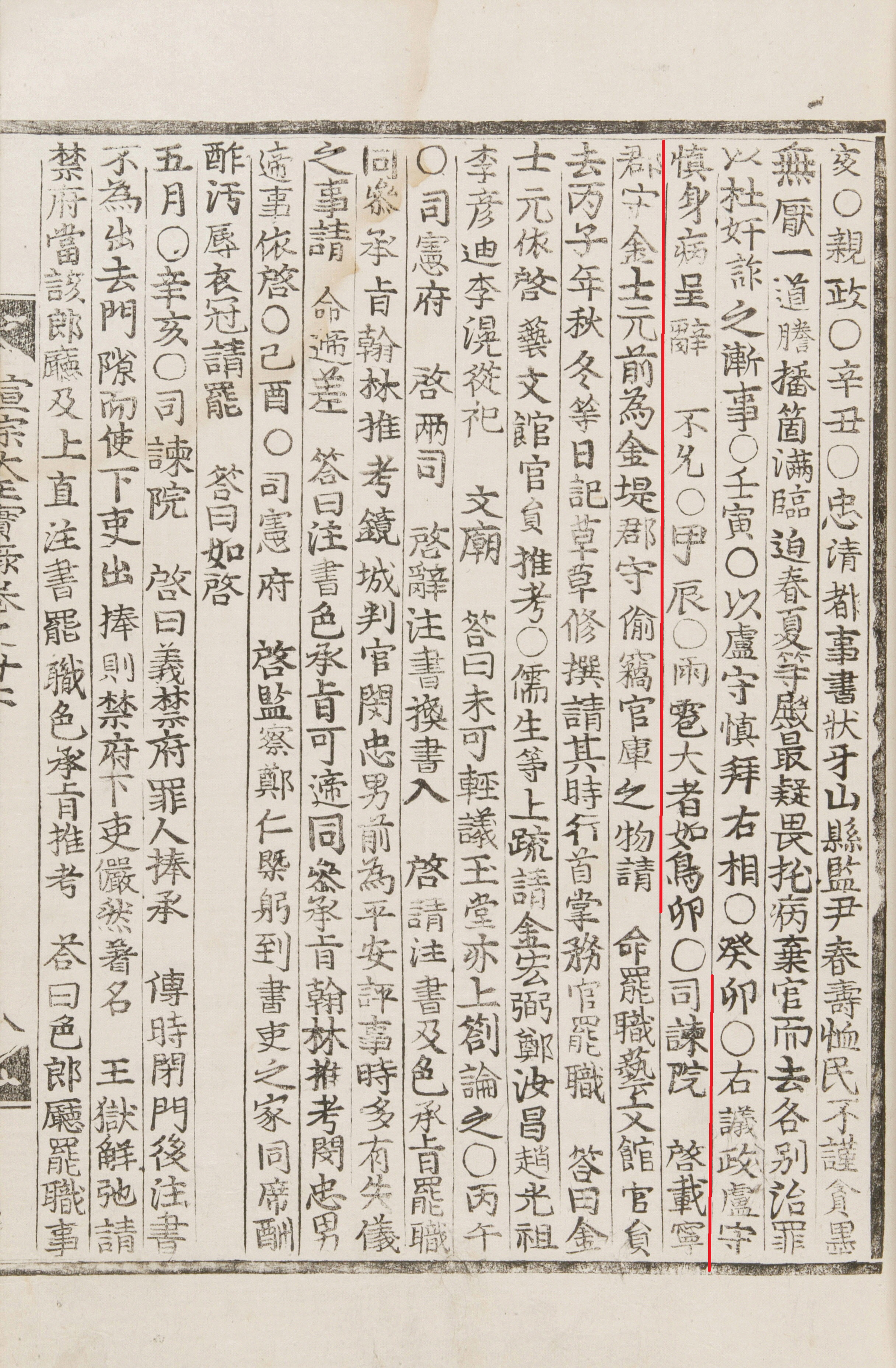

실록에 보면 선조 11년 1578년 김제군수 시절 관고의 물건을 도둑질하여 재령군수에서 파직된 기록이 있다.

연합뉴스 2017년 1월 12일 [나눔의 리더십]

의병 참여.백성 구휼’만취당 김사원이란 기사가 있다.

만취당은 의병 활동 외에 굶주린 백성을 돕는 데 힘쓴 것으로도 유명하다.

임진란을 전후해 흉년이 계속되자 집안 창고를 열었다.

수십 마지기 논밭이 재산의 전부였지만 아끼지 않았다.

선생이 실행한 구휼과 관련해서는 수많은 일화가 전해진다.

여성이나 걸인이 양식을 꾸러 오면 꼭 의관을 정제하고 도움을 줬다고 한다.

부끄러움을 무릅쓰고 가족 굶주림을 해결하러 온 이들을 정중하게 대하는 것이 당연한 도리라고 봤기 때문이다.

양식을 꾸러 온 사람에게 '차용증'을 쓰게 한 일화도 널리 알려져 있다.

양반이 봄에 백성에게 식량을 꿔준 뒤 제때 갚지 못하면 이를 빌미로 땅을 빼앗는 일이 비일비재한 시대였으나

선생이 차용증을 받은 것은 곡식을 되돌려 받기 위한 것이 아니었다.

어느 가을 한 백성이 빌려 간 양식을 갚지 못하게 되자 토지문서를 가져와 이 문서로 대신 변제하게 해달라고 부탁했다.

그러자 김사원은 그 백성이 보는 앞에서 차용증을 곧바로 찢어서 태워버렸다.

그는 "차용증을 쓰게 한 것은 곡식을 갚는데 게으르지 말라는 뜻이지 논밭을 빼앗겠다고 한 것은 아니었다"며

"마음고생이 심했겠다"고 위로했다.

이에 근처 주민들은 만취당 종가 창고를 '김씨 의창(義倉·의로운 창고)'이라고 불렀다 한다.

위의 기사 내용을 미루어 개인적으로 김사원이 그런 행적을 남겼으리라 믿고 싶다.

부모에게 효도를 다하고 전쟁으로 굶주리는 백성을 구휼함에 전곡(錢穀)을 아끼지 않고 원근의 어려운 이를 많이 도왔다고 전해지는 김사원은 임란 후 절충장군(折衝將軍) 행(行) 용양위(龍驤衛) 부호군(副護軍)이란 벼슬을 받았다고 한다.

절충장군은 정3품 당상관 무관의 품계다.

용양위는 5위제 중 하나로 좌위(左衛)에 해당하여 서울의 동부(東部)와 경상도(慶尙道) 5진관(五鎭管)의 군사가 각각 본위의 5부에 예속되었으나 임란 때 기능이 상실되었다.

부호군은 종4품의 벼슬로 현직에 있지 않았다.

품계보다 직위가 낮으면 行자를 직책 앞에 쓴다.

삼층석탑은 추원재 뒤로 100여 미터 오르면 마산(馬山)아래 자리한다.

2층의 기단위에 3층의 탑이다.

탑앞의 바위가 궁금하다. 무언가 조각하여 아로진 돌이 건물의 부재 중 하나인지?

기단 아래층 4면에 모퉁이돌(우주隅柱)을 세우고 가운데 버팀돌(탱주撐柱)을 조각하고

비천상(飛天像) 두 좌씩 조각해 놓았다.

비천은 부처가 설법할 때 주위를 날아다니며 찬무를 펼쳤다 한다.

옷을 휘날리며 수공후(手箜篌)나 피리를 연주하는 비천의 모습을 기단에 묘사한 탑으로는 국보로 지정된 양양 진전사지 삼층석탑이 있다.

기단 위층에는 탱주를 가운데 묘사하고 양쪽으로 나누어 왼편에는 사천왕상을 오른편에는 천부(天部)상을 조각해놨다.

사천왕은 관할하는 방향이 정해져 있다.

동방은 지국천왕(持國天王)으로 비파, 창, 보주를 들고

서방은 광목천왕(廣目天王)으로 용과 여의주를 들고

남방은 증장천왕(增長天王)으로 칼과 창을 들고

북방은 다문천왕(多聞天王)으로 탑이나 보당을 든다.

예천동본리삼층석탑에서 살펴본 바가 있다.

나 개인의 시각으로 바라본 이 탑의 사천왕상 배치는 내가 아는 방향과 자못 다르다.

탑의 남쪽 방향이라 탑을 보자마자 보이는 상층 기단에 새겨진 사천왕은 분명 탑을 들고 있는 북방 다문천왕이다. 과거 탑을 보수할 때 고증이 잘못되어 잘못 맞춰 놓은 것인지 아니면 원래부터 지금의 모습으로 세워진 것인지 궁금하였다. 사천왕의 배치와 방향을 고정관념으로 바라볼 것도 아니다 싶어 의구심은 접기로 하였다.

기단 윗층 오른편의 조각물은 석굴암의 조각 배치를 참고하면 사천왕의 계급보다는 아래며 보살이나 나한보다는 높은 천부의 모습이리라 본다.

천부는 범천과 제석천을 비롯한 33천을 말한다.

제석천은 머리에 보관을 쓰고 불저와 금강저를 들고, 범천은 왼손에 군지(軍持, 깨끗한 물을 담은 병)를 들고 있다.

나머지 천부상의 모습은 분명하지 않다 그저 인도 힌두교에서의 모습으로 추론할 뿐 그 위치와 이름도 상고되지 않는다.

윗층 기단 위 네 귀퉁이에는 새로 만들어 놓은 사자상이 있다.

누가 봐도 이질적이다. 근래 새로 만들어 올려놓았다.

본디 암수 2마리씩 놓여 있었으나 이중 두 마리만이 보물로 지정되어 대구박물관에 보관되어 있고 나머지는 행불이다.

1층 탑신 사면에는 보살상이 새겨져 있다.

주요한 보살은 미륵보살, 관음보살, 문수보살, 보현보살, 대세지보살, 지장보살 등이 있다.

석탑에 모든 중생을 불문으로 인도하겠다는 서원(誓願)을 세워 실천하고자 한 보살상을 조성한 것은 9세기에 이르러 나타난다.

이 탑에서 보이는 보살상은 지닌 지물이나 표현 형식을 뚜렷히 단정할 수 없고 미륵, 관음, 문수, 보현이 아닐까 추측만 할 뿐이다.

탑신의 지붕돌(옥개석屋蓋石) 밑받침은 1층과 2층은 4단, 3층은 3단으로 되어 있고

상륜부의 노반(露盤)은 뒤짚혀 놓여 있고 대부분은 사라지고 없다.

사천왕과 천부들과 보살들은 불법을 수호하고 탑을 보호하려는 목적에서 새겨졌음은 분명하다.

탑에 팔부중과 사천왕, 천부, 보살이 새겨진 것은 통일신라 이후 고려 전기에 걸쳐 나타나며 다른 나라에서는 그 예를 찾을 수 없다고 한다.

탑의 왼쪽으로 난 길을 오르면 세 기의 묘가 있다.

김사원의 부인이 세명이었는지? 다른이의 부인들의 묘인지 모르겠다.

김사원이 절충장군이라면 정3품 당상관이고 절충장군의 부인에게는 숙부인(淑夫人)이란 작호를 내린다.

숙인(淑人)은 정3품에 해당하는 관직인 통훈대부(通訓大夫), 어모장군(禦侮將軍), 창선대부(彰善大夫), 정순대부(正順大夫) 이하의 품계를 역임한 당하관(堂下官)의 아내, 종3품에 해당하는 관직을 역임한 종친 및 문무관의 아내에게 주던 작위(爵位)다. 이 봉작 작위는 관등 등급상 숙부인(淑夫人)의 아래, 영인(令人)의 위에 해당한다.

1) 경주대 강봉원 교수는 조문국이라 읽음이 맞다고 주장한다.

'여행하면서 > 한국의 석탑' 카테고리의 다른 글

| 의성 탑리리 오층석탑 (1) | 2025.04.07 |

|---|---|

| 의성빙산사지오층석탑 (0) | 2025.03.20 |

| 예천 개심사지 오층석탑 (0) | 2025.03.14 |

| 예천 동본리 삼층석탑과 석조여래입상 (0) | 2025.03.07 |